土窯とおがくずに囲まれて

今はもう珍しくなった煉瓦製の窯でおがくずを燃やし、湯葉をつくる。京都広しといえども、うちくらいやと思います。火加減は難しいし、おがくずは湿気やすいしで、なかなかの職人泣かせ。他所様は皆ガスに替えはりましたけど、うちはもうしばらく、百年以上も受け継がれてきたこの方法で行こうと思っています。手は掛かりますが、それだけに味が一段違うように感じるからです。

幸いなことに京都にはおがくずを届けてくれるお店もあれば、初代の頃から懇意にしている老舗の豆屋さんもあります。こうした層の厚さは京都ならでは。有難いことです。伝統文化を守ることを当たり前とする風土の中で、「湯葉に」も生かしていただいているんやなあと思います

生きている湯葉

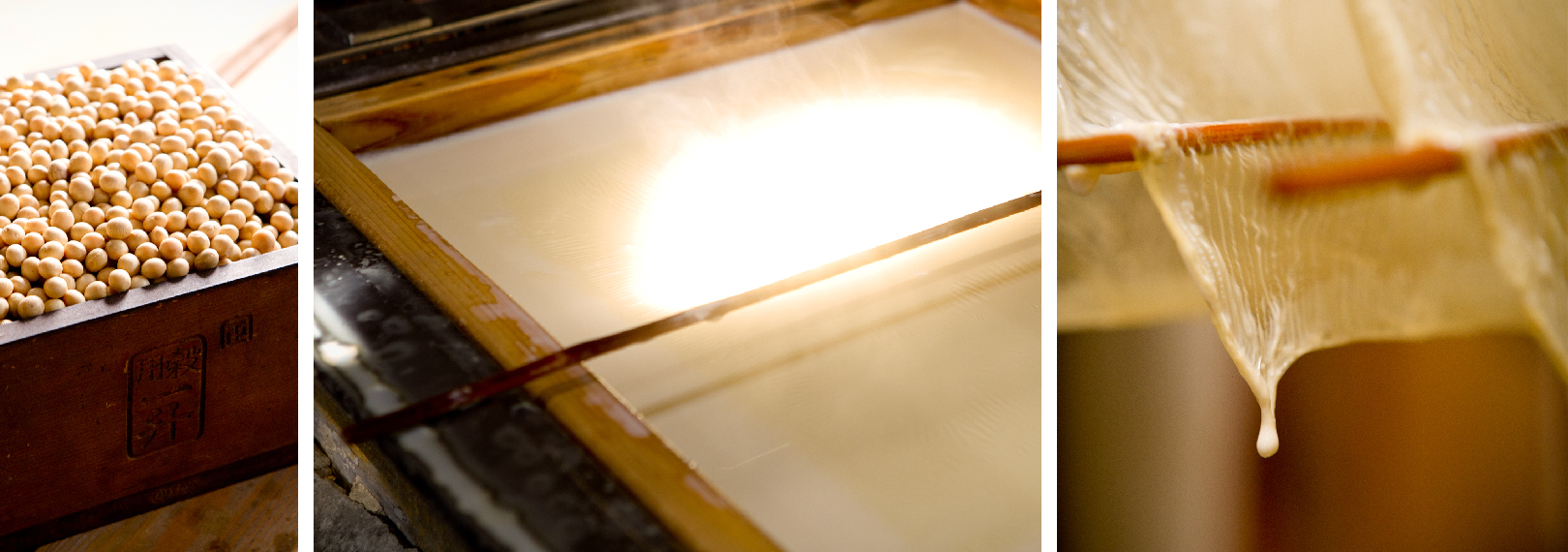

「湯葉は豆腐と違って凝固剤を使いません。熱を加えると固まるという大豆の植物性蛋白質の性質を利用し、あとは熟練した職人の腕によって、あの薄く滑らかな湯葉が生まれます。豆腐と同じ量の大豆を使っても、できるのは約10分の1。それだけ豆乳が濃いのが湯葉なんです。

一つの窯に16枡。「湯葉に」の工房には窯が2つありますから合計32枡の枠の中に、昨晩から水に漬けて柔らかくしておいた大豆をすりつぶして焚き上げ、絞ってできた豆乳を流し込みます。熱が回る速度を計算しながら次々に移動し、揚げ串ですくい上げます。その日の気温、湿気、大豆の機嫌とも相談しながら作業を進めていきます。12回から多い時で14回ほど窯の周りを回ると、豆乳は底が見えるくらいまで減っています。「湯葉に」の豆乳がとても濃いことと、湯葉職人の腕が良いこと(自画自賛です!)があいまって、最後まで膜が張るのがうちの自慢です。

人の心が美味しい湯葉を作ります

祖父も父も筋金入りの湯葉職人でした。そんな二人が仕事をしている窯のそばが私の遊び場で、気がついたら自分も上手に湯葉を上げられるようになっていました。ある時家族で京都市内のある料亭に行くと、一人用の小さな鍋で豆乳を温め、客が自分で湯葉をつくって食べるという料理が出ました。大抵は上手く上げられず、にがりを入れておぼろ豆腐のようにして食べるらしいのですが、うちの席ではすべて湯葉にして食べてしまい、中居さんを驚かせたこともあります(笑)。 そんな私のお腹の中にいたせいか、四代目の息子は最初から、特に教えなくても上手に湯葉を上げることができました。血は争えないということでしょうか。不思議に思いながらも喜びを隠しきれない親ばかの私です。

明治38年に創業した店は、百年以上の歴史を重ね、『京の老舗企業』にも認定されました。祖父から父、私へと受け継がれてきた湯葉ひとすじの思いを、息子がさらに未来へとつないでいってくれることを、心から念じています。この百有余年を支えてくれたのは、「湯葉に」の湯葉を気に入って繰り返し訪れてくださるお客様に他なりません。感謝の思いを決して忘れず、お客様に喜んでいただくことだけを考えて息子ともども精進していきたいと思います。 最後にこの場を借りて、私が湯葉を愛する気持ちを心から理解してくれ、お客様に湯葉の本当のおいしさを味わっていただくために、誠心誠意尽くしてくれるスタッフに心からの感謝を捧げたいと思います。